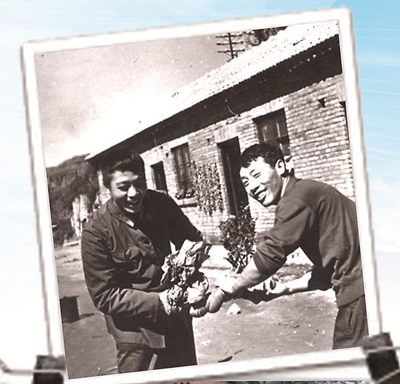

上世纪80年代,官兵在营房前搬物资。李志国供图

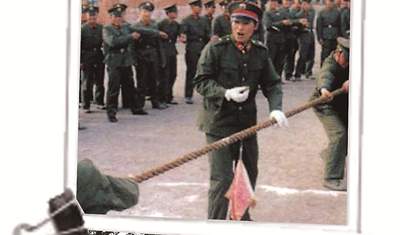

上世纪90年代,官兵在宿舍前拔河。马红明供图

上世纪90年代末,官兵搬进三层小楼。李亚旗摄

进入新世纪,该旅新建办公大楼。黄伟毅摄

进入新世纪,现代化营房拔地而起。黄伟毅摄

改革开放40年,是我国经济力量迸发的40年,也是国防和军队建设阔步发展的40年。这场伟大变革体现在部队建设的方方面面,本期请和我们一道走近第74集团军某旅,通过这扇窗口,感受改革开放40年来官兵“住”的变化。

——编 者

关键词一:现代

营区变迁体现发展速度

“你们看,这是上世纪80年代初的老营房,再看看现在,真是不可同日而语。”前不久,第74集团军某旅组织新兵参观旅史馆,旅史馆墙上的一张张老照片,一下子把新兵们拽进时光隧道,回到许多年前。

上世纪90年代初,该旅前身换防进驻深圳。部队搬入新营房时,爱好摄影的战士黄建国拿出凤凰相机,留下3张黑白照片。已经泛黄的照片定格了连队当年的模样:青砖灰瓦的平房、几十张半旧桌椅,就是当时一个连队的主要家当。大门前的黑板报上,用粉笔写着“热烈欢迎进驻新营房”几个大字,渲染着喜庆气氛。

1999年8月1日,官兵迁至新营房,3层青砖小楼粉刷一新,楼上楼下、电灯电话,新的办公、生活条件让大家开心不已,战士雷刚迅速按下快门,拍下当时的情景。

2015年,部队营房设施再次翻新。喜迁新居那几天,已经“鸟枪换炮”的雷刚携带新款数码相机,一口气拍了个够。照片上,新型武器装备雄壮威武,现代办公楼巍然屹立,班排宿舍里,沐浴室、烘干室、学习室、活动室等供战士生活、学习和娱乐的设施一应俱全。此外,还有中央空调、灯光球场等,彰显着现代化军营的便利。

“这些年,我们旅真是一年一个样,几年大变样。”亲历部队变化的雷刚感慨万千,“入伍后的这些年,连队从低矮的平房搬进了宽敞明亮的楼房,全连一台电视变成了每班一台,请假外出洗澡变成了天天用太阳能热水器沐浴……”

一张张照片,一段段话语,浓缩的是部队发展的轨迹,见证的是国家日益强大的经济实力。

“部队营区为什么会有这些新变化?”旅党委组织官兵围绕“变化源头在哪里”展开热烈讨论,引导大家明白营区的变迁,就是改革开放以来国家日益富强的体现。

关键词二:实战

营房建设体现战备要求

“营房就要有营房的样子”。部队营区作为作战单位的基地、练兵的场所,这个样子首先应是打仗的样子。

过去,一些部队的营房的“颜值”高了,但只是室内更宽敞明亮了,设施更配套齐全了,环境更温馨宜人了,在增强作战功能方面却考虑较少。

“打仗意识淡化,营房建设理念必然日趋生活化。”谈起这一现象,该旅军需营房科科长陈勇有一肚子话要说。2015年他所在的旅进行营房建设时,正赶上部队开展战斗力标准大讨论。他们将“如何强化营房建设的打仗意识”“如何增强新建营房的作战功能”等话题引入大讨论,探索按照打仗标准建设营房的新路子。

规划设计贯彻战备要求。以营区绿化为例,他们首先考虑的是不影响部队出动,并能对重要目标进行隐蔽伪装;营区内道路设置则根据使命任务和装备性能进行调整,确保每一条道路、每栋营房都满足战备需求。营区营连兵器室、器材室、储藏室、给养库等“三室一库”全部配置在一楼入口处,官兵搬运装载物资器材时间大幅缩短;战士宿舍进行整合改造,拓宽走廊宽度和宿舍内两床间距,去掉营连门口的台阶,确保携带装备的官兵紧急出动时互不干扰。

营院环境彰显战斗文化。笔者对比该旅营区老照片发现,过去一些挡道的花花草草等不见了,取而代之的是直线加方块、棱角分明的道路,方便官兵应急出动。并且还采用展现部队特点、光荣历史、英模人物的元素,营造尚武、习武、精武的人文环境。

营房建设体现质量标准。在营房设计、建造中,该旅始终坚持质量第一,按照“百年营房”的标准,做到工期服从质量,造价保证质量,技术支撑质量。“今年9月16日,台风‘山竹’登陆广东时,其他地方有的房屋被吹翻,一些高档住宅小区也受损严重,甚至百年老树都被连根拔起,但我们的营房安然无恙,经受住了考验。”谈起部队营房的质量,营房助理薛霖自豪地告诉笔者。

关键词三:绿色

营房设施注重节能减排

“反正不用自己出钱,随便用!”这是前些年该旅部分官兵心里的想法。

“那时会有长明灯、长流水现象,文件都是单面打印,每年水电费不少。”该旅政治工作部主任陆轶告诉笔者,过去由于部分官兵环保观念不强,很多随手就可以节约的资源,被白白浪费。

2015年上半年,该旅积极响应国家“节能减排”号召,对营房进行综合改造,在规划设计和建设上,体现了对自然规律的尊重,突出“绿色”主题,普遍采用外墙保温、防水坡屋面、太阳能集热、地热采暖和水资源循环利用等新技术,并配置节能灯具、洁具、太阳能热水器和垃圾分类处理装置。

这些都在悄然改变着官兵生活。据初步统计,与改造前相比,该旅用电量下降16%、用气量下降20%、用水量下降22%,整体能耗下降近18%。

在改造的同时,旅里还给每名官兵下发《资源节约手册》和“从身边小事做起”的倡议书,“人走请关灯”的小告示贴在电源开关旁,“水是生命之源”的小标语贴在水龙头旁,“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”的小警句贴在饭堂醒目位置,并经常开展环保知识竞赛,增强官兵节约意识、生态建设和环保意识。

此外,该旅还实行节能减排追责制度。去年初,该旅结合往年的资源消耗情况,科学量化出每个基层单位的水、电、油等限量标准,建立责任追究制,实行资源超标评先评优一票否决。保障部部长胡明枢说:“责任追究,就是要逼着大家算细账。”

笔者在该旅营区采访时发现:每个连队都装有空调,平均拥有25台电脑。这么多电器,用电量会不会超?面对笔者的疑问,指导员林汉杰摆摆手说:“不敢超!”他讲述了自己为超标“买单”的那次经历。

林汉杰刚任指导员时,由于管理不善,连队用电量超标,结果他本人和连队那年都被取消评先进资格。从此,林汉杰建章立制抓节约,连队再没有出现过用电量超标的现象。

营炊事班的馒头机、饺子机、轧面机等10多种主食加工机器,是名副其实的“电老虎”。尽管炊事班的伙食保障不错,但总因耗电超标而“功过相抵”。痛定思痛,他们转变思路,重新采购节能环保电器,一年下来,节电近1/3。

负责管理营区路灯的军需营房科战士小周坦言,以前不按时关灯的现象经常发生,有时路灯会一夜长明。为此,军需营房科没能当选先进单位。之后,军需营房科在路灯上安装了继电器,不仅能按时开关灯,还可以根据季节变化和天气情况调整开关灯时间,减少了浪费。

关键词四:暖心

环境改善既温暖又贴心

傍晚,笔者在该旅生活区散步,恰巧碰到探亲来队的干部家属李女士和孩子。“现在吃过晚饭散散步是一件很惬意的事,但在过去,我都不敢想。”

“那时候营区房间根本不够住,我来看他,还要自己在外面租房子;有时候有家属房,但其他同事的家属也来队,没办法,一套两室一厅的家属房,我们两户人家住,十分不便。”李女士说。“不仅如此,房间设施也很老旧,基本没有家用电器,不时还会因压力不足而停水。”

当时,营区周边还有好几家污染企业,营区内的污水采用明沟排放,空气里弥漫着刺鼻味道。“现在好多了,周边污染企业早就关停,营区内污水也改成暗沟排放,没有什么味道了。”李女士说,“这几年营区还新修建了家属临时来队住房,基本上来了就有的住。春节来队家属比较多时,家属房不够还可以住招待所,再也不用与别人合住。每套家属来队住房都很宽敞、亮堂,设施也很现代化,房间里空调、洗衣机、热水器、数字液晶电视等一应俱全。我们住着都很舒服,感觉像回到了家。”

漫步该旅生活区,只见这里安静恬淡,院落整洁,老人小孩或坐或行,或聊或弈,怡然自得。

笔者了解到,考虑到家属区有的老人腿脚不灵便,不宜走远,该旅在新建住房时,将服务区设在一层,方便老人出入这些服务点;在老人、小孩常走地段,铺上防滑砖;楼梯的栏杆上,也安装了防护栏;楼道的黑暗角落,装上了安全警示灯。这些事情虽小,但家属却处处感受到了温暖。

许多家属深有感触地说:“现在部队住宿条件改善了,生活方便,精神愉悦,我们必须更加支持家里军人的工作,做他们坚强的后盾!”

亲历者说

配套日益完善

■原某旅干部 王国良

我亲身经历了部队营房日新月异的变化。

1980年,我参军入伍,当时部队驻扎在山区,居住的营房大部分都是建国初期建造的土坯房,墙面斑驳残缺,有的房子甚至是危房。我记得当时连队在后山上有一个通信站,需要24小时值守,守站的两个战士就住在用茅草搭建的窝棚里。窝棚不挡风、不遮雨,一到旱季更是闷热难耐,蚊虫追着人叮咬。就连我这个来自贵州的地地道道“山里人”都有些不适应。

1983年,我从军校毕业。那时,部队的居住条件有了明显好转。许多土坯房都进行了翻修,基本的内部设施如厕所、浴室、水房等也逐渐完善。

此后10年间,因工作需要,我先后经历了十几次岗位调动,住过不少营区,土坯房变成青砖平房,青砖平房又变成水泥楼房,整个营区的面貌发生巨大变化,办公、生活、训练场地设施完善配套,极大增强了军营的吸引力和凝聚力。

军营要姓“军”

■某旅干部 王 军

我曾去国外的军队学习交流,那里很多军营都有一种真正的战场氛围。

未来军营应当是什么样?我是这样思考的:

应当按照“一保战备、二保生活”的原则,优先保障战备,营房处处都要体现打仗的需要。其次才是保障官兵生活,在满足基本功能和实用耐用前提下,建筑样式简洁实用,装饰装修简约适用,不搞“花园式”营区、“宾馆式”营房。

记得有一次我和战友到西北野外驻训,天天睡帐篷,虽然也能满足基本需要,但长期睡帐篷滋味确实也不好受。随着部队野外驻训时间增加,将来的营房应当着眼野战化保障,积极推广可拆卸移动、灵活组合的装配式和集装箱式营房。标准化设计、模块化组合、装配化施工,样式按需扩展,营区野外都能用,从而提高野外驻训营房保障的质量。

小渔村变都市

■某旅政委 李子建

部队进驻深圳之初,驻地周边还是荒郊野岭,杂草丛生。

记得那时,一些日常用品都比较缺,官兵一般不外出,因为外面啥也没有,出去不知道去哪里,不知道能干什么,找个小店也要靠两条腿走好远的路。营区外,稀疏零落地散布着一些破旧的民房,偶尔能看到一辆摩托车。

改革开放40年间,昔日落后的渔村发生翻天覆地的变化,一座现代化都市平地而起。驻地周边,直插云端的摩天大楼、美丽迷人的花园小区,便利的交通与生活设施,极大方便了官兵的出行和生活。

现在,深圳天蓝水碧,海风徐徐,给人们提供了宜居的生活环境。官兵不由感慨,国家的飞速发展让大家的日子越过越好,也激励他们练好本领,守护这份安宁和繁荣。